晴れの舞台である結婚式や結婚披露宴。その模様を専門業者に委託してビデオ撮影してもらう方は多いかと思いますが、その撮影・編集について、委託された業者だけが行うのではなく、一部が下請事業者に委託されている場合もあると思います。

その場合、映像の著作権は誰が持っているのでしょうか?

この記事では、ブライダルビデオ制作に関する実際の裁判例を基に、下請事業者に委託して制作される映像の著作権について考えてみたいと思います。

(大阪地判平成31年3月25日(一審)、大阪高判令和1年11月7日(控訴審)を基にしています。)

事件の概要

まずは今回の例となる事件の概要を簡単に記しておきます。

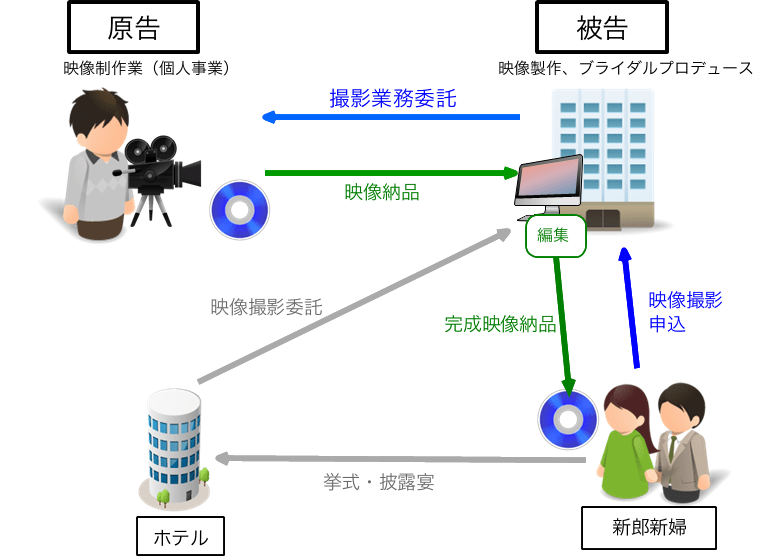

被告は映像制作やブライダルプロデュースを行う会社(以下「A社」といいます)であり、福岡の式場で行われる2組の新郎新婦の挙式・披露宴の映像撮影を依頼され、その映像撮影を映像制作業を営む原告(個人事業主)に業務委託しました。ちなみに、第一審ではこの2組の新郎新婦も被告となっています。(控訴審では除外)

無事に挙式と撮影が終わり、原告はその映像をA社に納品、A社が編集した後に式場を経由して新郎新婦に納品されました。

その後、原告が、自らが有しているとする著作権を根拠に、A社や新郎新婦たちに自身が撮影した映像の複製・頒布の差止めと廃棄を求めたものです。

基本は「作った人=著作者」

前提として、挙式・披露宴を撮影した映像というのは、単にその様子を映した(複製した)ものではなく、カメラアングルや撮影方法などを考えて創作的に作成したものであると思いますので、著作物であると考えられます。

そして、著作権法(以下「法」といいます。)では、著作物を創作する者を「著作者」と定義(法2条1項2号)していますので、そのまま考えれば、映像を撮影した者、つまり今回の例でいえば原告が著作者であり著作権者であると考えることができそうです。

しかし、「映画の著作物」に限っては、さらに検討しなければならない点が存在します。

別段の規定が存在する「映画の著作物」

「え?披露宴を撮影したビデオが”映画”なの??」と思うかもしれません。

著作権法で規定される「映画の著作物」には、一般的に思い描くような”劇場で上映される映画”だけではなく、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」(法2条3項)とされているため、披露宴の映像はもちろん、テレビゲームの映像なども含まれると考えられています。

そしてこの映画の著作物については、「著作者」の特定について別段の規定が存在しています。(※太字は筆者によるもの)

著作権法16条 (映画の著作物の著作者)

映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

実際に撮影を行って著作物の制作を行った者であっても、それが一部分であるなど「全体的形成に創作的に寄与」しているとはいえない者については、著作者ではないということになり、例えば助監督やカメラ助手が該当すると言われています。

今回の例で言えば、問題となる映像は原告がずっと撮影したものであり、原告が「全体的形成に創作的に寄与」したと考えることができるため、映像の著作者は原告であるということになります。

新郎新婦に納品された映像は、実際にはA社が編集したものとなりますが、第一審の判決においてこれは原告が撮影した映像の「複製著作物」または「二次的著作物」であると認定されていますので、著作者である原告の権利が及ぶ可能性があるものとなります。

著作者と著作権者が異なる

これだけで終わらないのが「映画の著作物」の難しいところです。

著作者についての定義は先述のとおりですが、著作権の帰属についてはさらに別の規定が存在しており、著作者が映画の著作物の製作に参加することを約束している場合には著作者の著作権が自動的に移転します。

著作権法29条1項

映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。

なお、ここで出てくる「映画製作者」とは、「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。」(法2条1項10号)と定義されていますが、今回の例では、原告の撮影料や交通費、その他の製作費の一切を負担しているのはA社であり、また新郎新婦から映像制作の申込を受けているのもA社であることから、A社が映像制作について責任を有しているとして、A社が映画製作者であるとされています。

つまり、著作権とは著作者に対して自動的に発生する権利ですが、この規定が存在することにより、原告が映像を撮影して自動的に著作者となったとしても、それにより著作権が生じた瞬間にその著作権が映画製作者であるA社に移っている、ということになります。

これは、編集されて納品された映像だけでなく、原告が撮影した元映像自体もA社が著作権を有するということになります。

控訴審判決文では、次のように判断され、原告(下記判決文では「控訴人」)が”当該映画の著作物の製作に参加することを約束”しており、映像の著作権はA社(下記判決文では「被控訴人」)に帰属するとされました。

控訴人が行った上記ビデオ撮影は,被控訴人からの委託に基づき,本件記録ビデオ制作のためだけに行ったもので,それ以外の用途は予定されておらず,控訴人は,被控訴人による本件記録ビデオの製作に参加することを約束して上記撮影を行ったとみることができる。

(略)

そうすると,本件記録ビデオのみならず,原告撮影ビデオの著作権も,著作権法29条1項により被控訴人に帰属し,控訴人は著作権を有しないものと解するのが相当である。

著作権はなくても著作者人格権は有する・・・が

以上のように、原告は著作権を有しない、と判断されましたが、原告は著作権者ではないにしても著作者であることは間違いないため、著作者人格権を行使することは可能です。

しかし、裁判(一審、控訴審共に)においては、著作者人格権の侵害のおそれについてもすべて否定されています。

まず、同一性保持権については、そもそも原告はA社が編集して納品することを知っており編集を承諾していたと考えられ、また原告の意に反する改変があったとも認められないため、同一性保持権の侵害は生じないとされました。

氏名表示権については、原作品(原告が撮影した映像)をA社や新郎新婦が複製することは考えられず、また映像の内容から考えても公衆に提示するおそれがあるとは認められないため、氏名表示権を侵害するおそれも認められません。

公表権についても、そもそも映像の内容から考えて公表するおそれがあるとは認められません。

以上のように、今回の例では著作者人格権の侵害のおそれは無いと判断されましたが、これは今回の例が「新郎新婦の挙式・披露宴を撮影した映像」であることも大きく影響していることは考えられます。

仮に、公表や公衆への提示が想定されるような映像であった場合、特に氏名表示権については異なった判断が為される可能性はあると思います。

まとめ

今回は映像の下請事業者が著作権を有するかという点について考えてみましたが、著作権を有する可能性は低く、また著作者人格権に基づく請求も限定的となることが想定されます。

なお、下請事業者が著作権者ではないとしても、元請け事業者(今回の例でいえばA社)が著作権者であるということは、その映像の被写体となっている新郎新婦についても著作権を有していないということになります。(※権利を譲り受けた場合を除きます。)

つまり、納品された映像で上映会・パブリックビューイングを行ったり、コピーして広く配布したり、SNSにアップしたりといった行為を無断で行うことはできませんのでご注意ください。

(実際には行わないと思いますが。。。)