著作権侵害というのは、他の著作物と似ているように見えるか似ていないように見えるかで決まる考えていませんか?

特に、SNSに掲載されるイラストに関しては、このような判断基準を元にして、主観で判断しているケースが散見されます。

しかし、著作権侵害の有無は、著作物性と依拠性、そして類似性をもとに判断するというのが基本です。

そして「類似性」とは、単に似ているかどうかというものではなく、過去の判決によって類似性を満たすのは「元の著作物の本質的な特徴を直接感得できる」場合であると考えるようになっておりますので、このような場合に限って、無断で利用したときは著作権侵害であるとされています。

創作を萎縮させないことが大切

では、なぜこのような判断基準が示されているのでしょうか。

それは、「少しでも似ていればアウト」のように類似性の判断を過度に強めてしまうと、他の著作物に一切似ないようにしなければならないという制約が生まれてしまい、創作において大きな障害になってしまいます。

それにより、表現の萎縮や、そもそもの創作活動の縮小に繋がりかねません。

これでは著作権法の目的である「文化の発展に寄与すること」に反する流れになってしまいます。

だからこそ、類似性の判断では「元の著作物の本質的な特徴」の類似の有無についてのみ判断し、それ以外の表現、つまりありふれた表現や、アイデアが共通するだけといった表現は、他の著作物と類似していたとしても著作権は侵害しないという判断が基本となります。

また、著作権における重要な考え方として「表現とアイデアは分ける」というものがあります。

これも先述と同様で、単なるアイデアが似ているだけで著作権侵害にしてしまうと、1つのアイデアから多様な表現を生み出す機会が奪われてしまいます。

著作権侵害が否定された裁判例

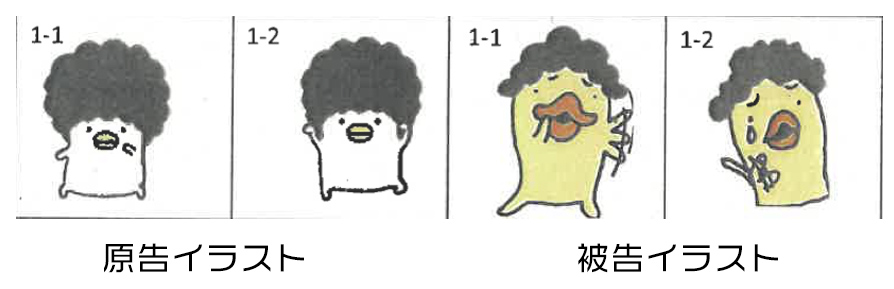

一見似ているように見えますが、裁判では著作権侵害を否定された事例も多くあります。代表的な例として、以下の事例があります。(大阪地判H21.3.26「マンション読本事件」)

原告と被告のイラストは、テイスト(画風)は似ていますし、表情や服装、ポーズなど共通点も多いようにも見えます。そもそも、裁判前から被告が原告のイラストを参考にしたことを認めています。

しかし、裁判所は共通する要素があることから「一見すると似たような印象を受ける」としながら、特徴的な部分の違いやタッチの違いなどから著作権侵害を認めませんでした。

また、キャラクターの類似が争われた事件(東京地判R2.10.14「うるせぇトリ事件」)においても、たらこ唇やアフロヘアーのような各パーツは似ている印象は受けますが、ただそれはアイデアまたはありふれた表現において共通しているだけであるとして、著作権侵害ではないと判断されています。

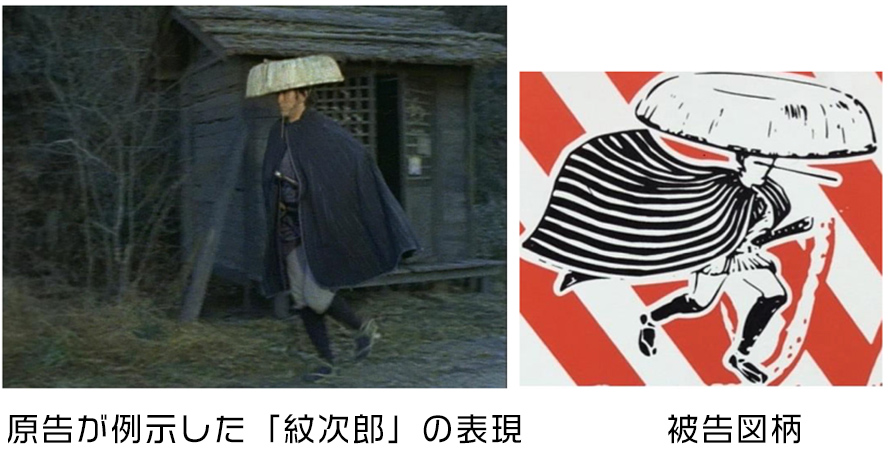

被告が商品に描いている図柄が有名小説に登場するキャラクターに類似するとして訴えられた裁判がありますが、こちらも類似しているのはありふれた表現であるとして、著作権侵害を否定しています。(東京地判R5.12.7「紋次郎図柄事件」)

控訴審(知財高判R7.9.24)では逆転して原告の勝訴、つまり著作権侵害だと認められました。(判決文)

ただ、判断が覆った大きな理由である複製または翻案の成否として「①通常のテレビドラマや映画等で用いられるものよりも大きな三度笠をかぶり、②通常のテレビドラマや映画等で用いられるものよりも長く、模様が縦縞模様である道中合羽を身に着け、③細長い楊枝をくわえ、④長脇差を携えている」ことを”本質的な特徴”と認めているものの、”通常より長い”といった非常に抽象的な、いわばアイデアだと考えられるものまで”本質的な特徴”としていることや、被告図側で人物がくわえているものが「一見して明らかではない」としながらも、なぜか他の物である可能性を考慮することなく「楊枝であることは容易に推測される」といった不可解な判断が為されています。

「大きな三度笠」にしても、どこからどこまでが類似性を持つ”大きな三度笠”なのか、つまりどこまでがアイデアで、どこからが表現なのかについて全く検討されていません。顔との対比で、原告が示した画像の笠よりも被告図柄の笠のほうが大きい点についても、それは原告画像の特徴を強調した表現だと判断していますが、それは単に”笠が大きい”ことを本質的な特徴と判断してしまっています。

このように、従来であれば”アイデア”レベルだと判断されることまで「表現上の本質的な特徴」と判断してしまうのは、今後の類似性判断において大きな悪影響を及ぼすおそれもあるのではと筆者は感じています。

他にも、オンラインゲーム内のキャラクター画像の類似が争われた事例(東京地判R4.4.22)でも、画像ごとに原告が指摘した類似点について判断し、その結果類似しているのはありふれた表現であるとして著作権侵害を否定しています。

勝手な判断で他人を批判しない

このように、類似している箇所があったとしても、それが著作権侵害であるとは限りません。

画風や表現テーマが似ているだけ、という場合はもちろん、似ている箇所がありふれた表現である場合は著作権侵害にはならないという点も十分理解する必要があります。

それにもかかわらず、自身の創作物に似ているとして他人を非難する投稿はSNSでよく目にします。

そればかりか、私刑に繋がるような、集団での誹謗中傷も少なくないと感じます。

どこが”本質的な特徴”なのかという判断も容易ではありませんし、”直接感得できる”かどうかの判断も同様です。

だからこそ、誰であっても安易に他人または他人の著作物に対して著作権侵害だと糾弾することは避けなければなりません。

これは、当事者ではない第三者はもちろん、著作権者自身であっても「著作権侵害であること」と確定させることはできないためです。